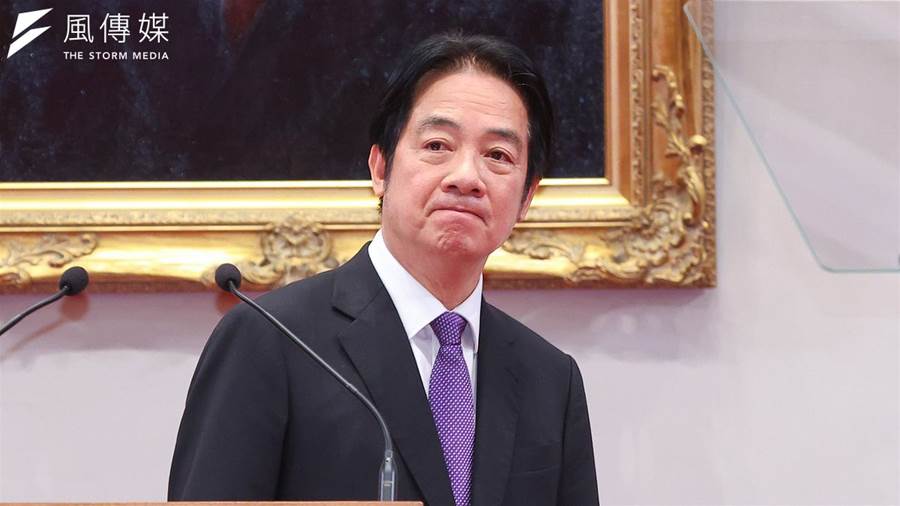

大罷免後的政治隱憂與出路:賴清德的抉擇

8月23日,台灣爆發的第二場「大罷免」以7:0的結果結束,再次顯示出民進黨的策略失敗,也揭示出民意的不支持,使得綠營面臨重新思考路徑的壓力。一位學者評論指出,此次罷免的結果不僅引發了對于台灣現行政治的深切反思,並且在兩岸關係與國際策略上,需要做出調整。

日本東京大學的東洋文化研究所特聘研究員林泉忠,在香港《明報》專欄中表達了這樣的觀點:這次投票的結果,傳達了台灣社會對藍綠惡鬥的厭倦和反感,這種情緒已逼近臨界點。民眾期望政治能回歸其應有的功能,而非再成為社會分裂的根源。**「政治不應該是撕裂和對抗的舞台,而應是凝聚共識的引擎。」**林泉忠的觀點點出了政治應承擔的積極作用。

林泉忠認為,罷免制度的設立初衷是民主的監督機制,然而如果淪為政治對決的工具,將不可避免地引發社會的反感與對立。此次雙罷結果正是社會對其失控狀態的抵制。在這樣的背景下,民進黨若欲恢復社會信任,便需慎重接納此信號,停止過激的政治操作,主動促進多方對話和合作。

在未來的施政中,如何處理兩岸關係也是賴清德面臨的重要挑戰。林泉忠在文章中強調,賴清德政府迫切需要調整兩岸政策,減少彼此猜忌和誤判。應加快兩岸人員交流的恢復,通過試行短期旅遊放寬政策,消除因限制措施累積的隔閡。**「共識的達成在于對話的開始;融冰始于暖流的注入。」**這不僅是政策方向,也是兩岸穩定的期望。

改善對外關係同樣至關重要。林泉忠指出,蔡英文政府任內雖未改善兩岸關係,但透過穩健的外交策略,獲得了美國和日本的信任。但如今,台灣政局錯綜復雜,賴清德需謹慎應對,調整政策以贏得國際社會的信心。「外交,不僅是國與國間的交涉,更是內政穩定的試金石。」

**「唯有在內外政策上取得平衡,重建與美、日的互信,台灣方能擺脫內耗,穩步前行而不致淪為國際博弈的棋子。」**這是賴清德在當前局勢下的必然選擇與深刻挑戰。

未來的道路上,無論是內部社會和解、兩岸關係穩定,還是國際戰略調整,皆需賴清德的巧妙調度與謹慎權衡。**「政治家之責,不在于制衡對手,而在于承擔人民的期待與歷史的託付。」**這或許就是賴清德在接下來挑戰中的行動指南。

來自網路的評論

1、萊爾校長:不是喔~不是這樣喔~

2、說得很好,聽不進去

3、靠作票拿到政權,還想搞獨裁,該下地獄!

4、40%總統寶座..........是柯P送的